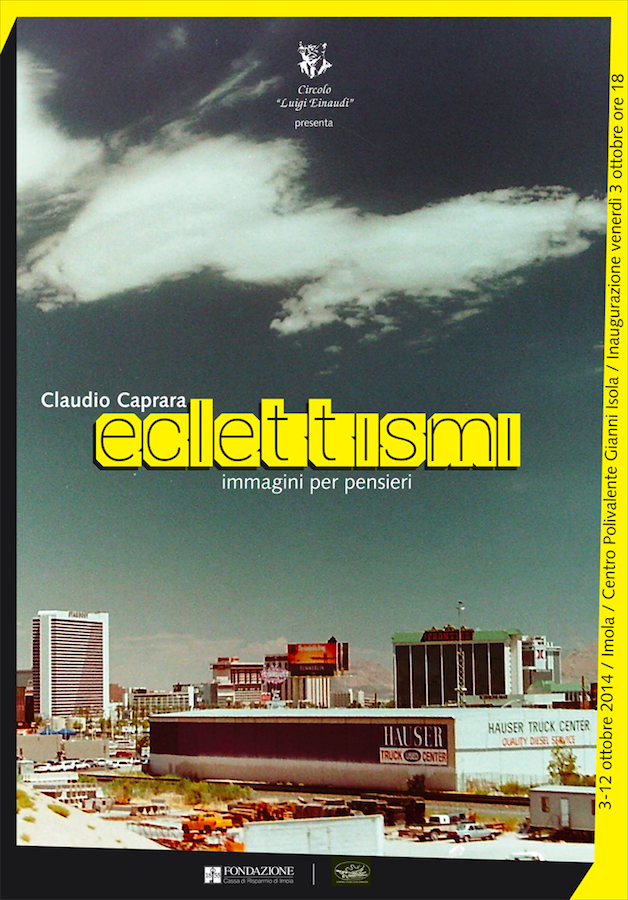

Il giorno che uccisi il cielo di Las Vegas

Las Vegas era là. In mezzo al nulla. Come un miraggio.

Ricordo esattamente il momento in cui ho premuto il grilletto della mia Nikon F2, tra tutte le fotocamere che ho avuto, la più amata.

Gli indiani d’America erano convinti che i fotografi – con quei marchingegni a loro sconosciuti, con quei lampi di magnesio accecanti, con il loro nascondersi sotto una tenda nera … – fossero una specie di stregoni dell’uomo bianco e che quel procedimento così stravagante avesse il solo scopo di rubare l’anima di chi si trovava ritratto…

Io ne sono convinto: scattare una foto è un po’ uccidere per sempre un attimo. Congelarlo. Ridurlo ad un foglio di carta. Oggi fa una fine anche peggiore: si ritrova in uno stupido file. In una poltiglia immateriale di bit. In ogni caso penso che arrestare un’immagine sostituisca il lavoro di qualche neurone della memoria. Delega una funzione del cervello. Alla fine non so dire se le fotografie diventano il bastone della vecchiaia delle emozioni o semplici istantanee manipolabili dalla nostalgia.

[L’indice delle foto e i relativi autori sono qui]

Uno dei miei amici più cari, Raffaele Tassoni, quando eravamo giovani e pieni di progetti, di energia, di arroganza e di impazienza, teorizzava che i viaggi si dovessero affrontare senza la macchina fotografica: perché i luoghi per essere apprezzati fino in fondo dovevano rimanerti dentro, e il ricordo crescere nel cuore e nella mente. L’immagine fissata a suo dire – allora – era fuorviante. Per un po’ fui anche d’accordo e anzi, mi sembrava che il corpo a corpo con le realtà diverse e lontane fosse l’elemento più eccitante dell’esperienza del viaggiare.

Poi è successo qualcosa che non saprei descrivere: un bisogno di raccogliere degli istanti e riguardarli o solamente depositarli in qualche cassetto che poi sarebbe arrivato il giorno giusto per estrarli, guardare quei negativi, ripercorrere i viaggi con la memoria. Insomma presi la decisione di accatastare il mio piccolo patrimonio privato perchè poi un giorno tutta quella fatica mi sarebbe diventata utile.

* * *

Las Vegas era là. La colonnina del mercurio io non l’avevo mai vista così alta. Ricordo esattamente la goccia di sudore che mi scendeva dalla fronte. Ricordo perfettamente che ad un certo punto spariva: l’aria era secca, il vento caldo. Non c’era un grammo di vapore acqueo per miglia. Ricordo l’eccitazione di essere arrivato fin lì e ancor di più la frenesia di attraversare, il giorno dopo, la Death Valley ed arrivare fino a Zabriskie Point, grazie a Michelangelo Antonioni il punto più emiliano romagnolo dell’America dei miei sogni.

C’era allegria tra gli amici che con me avevano conquistato il West, a dire il vero nella forma più comoda e rilassata del mondo: con un SUV e l’aria condizionata che si imballava solo quando il termometro arrivava vicino ai 50 gradi.

Ormai il colpo era sparato e non restava che aspettare qualche giorno, un paio di settimane… il tempo di tornare a casa, consegnare i rullini a Marco Isola, il fotografo del mio giornale, e dopo altri due giorni al massimo avrei avuto in mano i negativi sviluppati e dall’altra i fogli A3 con i provini stampati a contatto. Non restava che osservare quei francobolli, guardare con la lente di ingrandimento e scegliere che cosa stampare e che cosa “archiviare”… Chissà per quanto tempo… Chissà per quanti anni…

* * *

Quando mi è capitato di rivedere questa foto (una delle poche che stampai in grande formato di quel viaggio), è prevalso un senso di appagamento: è come se si fosse fermato su quel foglio e vedessi davanti a me una vecchia “idea di futuro”.

Las Vegas era là. Era la città impossibile. Il simbolo della modernità in mezzo al deserto. Un luogo anacronistico. Una grande opera dell’uomo che lottava ogni giorno contro il vento, la polvere, il sole: insomma contro la natura estrema. La capitale del Nevada era ancora – a metà degli anni ’90 – un prototipo di architettura perfetta, l’agglomerato umano organizzato come se fosse costruito sulla luna.

Ma se ogni click è un piccolo delitto, mi sono chiesto: “Che cosa ho ammazzato con quella foto?” In fondo non ci sono esseri umani, la scritta “Hauser Truck Center” riguarda un’attività che – ho controllato – non esiste più. Non sono io il colpevole… Ma riguardando con attenzione ho capito: io ho ucciso, fermando la sua immagine, quel cielo metallico e quella forma di nuvola che mai più riapparirà nello stesso modo, nella stessa forma, nella stessa luce. Un omicidio colposo. Un reato da cui voglio difendermi qui, chiamando a testimoniare tante persone che ho incontrato in questi anni.

Ecco, un po’ per caso e un po’ per destino il percorso di “Eclettismi” comincia da una città lontana. Molto lontana da me anche culturalmente, per la mia sensibilità, per i sentimenti ancora diffidenti che ho nei suoi confronti. Ma Las Vegas è là e quell’immagine vuole dire ai visitatori della mostra (e anche a te che stai leggendo in questo momento): “Ecco com’era il futuro di una volta”.

* * *

Quanta distanza c’è tra la Las Vegas della metà degli anni ’90 e Shibam, la “Manhattan del deserto” yemenita, set meraviglioso de Il fiore delle mille e una notte di Pier Paolo Pasolini. Non il periodo, c’erano tre anni di distanza tra i due viaggi. Non di collocazione: entrambe a loro modo sono oasi nel deserto. Ma la vita, il reddito, le aspirazioni di questi due popoli sono all’opposto.

Non potrò mai dimenticare il tramonto sulla collina da cui scattai la foto qui sotto. Ad un certo punto dopo una scarpinata sui sassi e sulla polvere il piccolo gruppo di viaggiatori si sedette su delle pietre arrotondate e immediatamente, erano le 5 della sera, dalla città, alto si levò il canto di un muezzin. Fu un attimo di pura poesia e per belle che possano essere le fotografie, quei momenti lo sono stati molto di più.

Shibam, Yemen, 1997

La magia dei paesi arabi che ho visitato in viaggi un po’ spericolati dalla fine degli anni ’80 al 1997 è per noi occidentali perduta: quella che sembrava la vita tranquilla in un luogo del trapassato remoto oggi – per noi che abbiamo avuto la fortuna di vederla – è quasi un sogno. Quanto senso di tolleranza, di serenità, di curiosità nei nostri confronti, di quiete abbiamo respirato in Siria, in Giordania, in Egitto nonostante la miseria e nonostante la presenza dei predoni del tempo, placidi agnelli se confrontati con i brutali assassini che in questi anni ci siamo abituati a conoscere nelle cronache dal Medio Oriente.

Lo racconta Massimo D’Alema, a proposito delle ombre della foto che gli ho proposto. Ero affezionato a quello scatto – come sono affezionato a lui, non solo per i quasi tre anni di attività professionale che ho passato nel suo gruppo di lavoro, ma per la sua storia, per la sua timidezza e per la lontananza tra la sua immagine pubblica e il suo essere – un uomo solo preso dall’alto, che pare quasi dirigere con quattro braccia le ombre di due minareti.

E’ una foto che avevo scattato a Il Cairo e quando l’ho scelta avevo in mente che lui potesse affrontare più un aspetto privato: un racconto più legato all’origine araba del suo cognome di cui spesso si è fatto vanto. Secondo il Vocabolario dei Cognomi Italiani, infatti, “la radice trilittera del verbo ‛àlima/ yà‛lamu, che significa sapere, avere conoscenza, il participio presente del quale è ālim colui che sa, plurale italianizzato ulèma. ‛àlimah (colei che sa) che con una metatesi entra in italiano nella forma almea (danzatrice e dotta cortigiana orientale)“.

Il viaggio nello Yemen è dell’agosto del 1997, la primo che facemmo con Catia dopo il nostro trasferimento a Roma. Quando D’Alema seppe che avrei passato le vacanze là disse agli altri dello staff: “Si deve proprio trovare male con noi se per riposarsi va in un posto come quello…” Ci divertimmo e fu un viaggio magnifico. Meno tranquillo, ma dal finale felice fu il viaggio dei miei compagni l’anno successivo in Iran… Ma questa è un’altra storia…

* * *

Se dovessi fissare il momento in cui ho deciso che “impressionare una pellicola” era una delle cose che mi interessavano, fotograferei il momento in cui sono entrato nello studio di Enrico Pasquali. Era un’enorme sala a piano terra, all’angolo tra via San Felice e via Riva Reno, a Bologna. C’erano quattro o cinque grandi tavoli ricoperti di scatoloni stracolmi di stampe in bianco e nero. Eravamo all’inizio degli anni ’90 e la sua attività era ormai cessata, tanto che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato il trasloco definitivo e la chiusura di quel luogo ai miei occhi incantevole.

Conoscevo molti suoi scatti e la sua attività di narratore delle pianure, la fotografia sociale delle campagne bolognesi, e soprattutto la sua serie struggente sulla Pieve di Sant’Andrea (uno dei posto che ho sempre amato nella collina imolese). Ma l’emozione di vedere tutte insieme migliaia di fotografie in bianco e nero, la possibilità di prenderle in mano, di toccarle, di accarezzarle con lo sguardo ha avuto un potere inebriante. Mi sentivo come un bambino libero di prendere qualsiasi cosa in una pasticceria…

Rudi Ghedini, che era con me in quel giorno indimenticabile, ha raccontato su diversi giornali le conversazioni con il vecchio fotografo di frontiera che diceva: “Fotografare è un lavoro manuale che ha bisogno del cervello”. Pasquali ha risolto in modo “partigiano” l’eterno problema che hanno anche oggi gli appassionati di “fotografia di strada”: il rapporto corretto con le persone che vengono fotografate. Apparteneva ad un genere a sua insaputa. Gli piaceva spiegare che la naturalezza dei volti delle sue mondine, dei suoi braccianti, dei suoi operai, di quella povera gente, dipendevano da un rapporto di fiducia che nasceva con chi si lasciava fotografare, perché quelle persone lo consideravano uno di loro. “Gli dicevo: voi continuate pure a lavorare! Non mi interessava fare del folklore. Non sapevo nemmeno di fare del neorealismo: volevo documentare un mondo che stava cambiando e rappresentare gente fino ad allora esclusa dalla vita pubblica, di cui la fotografia non si era mai occupata”.

E’ una risposta politica, che per gli anni 50 era naturale, che poi con il passare degli anni è diventata più culturale e concettuale trovando in Diane Arbus un’interprete di primaria grandezza. La volontà insaziabile di trovare nelle immagini una lettura del proprio tempo è una grande operazione culturale di ricerca continua: “Esplorare è prendere il sentiero fuori dalla strada battuta”, dove la fotocamera è una sorta di licenza, diceva la fotografa dei freaks, che aveva insegnato fotografia anche a Stanley Kubrick.

* * *

Alessandro, mio figlio, ha 14 anni nel raccontare la foto che gli ho attribuito spiega molto bene l’imbarazzo di chi sta in giro con un fotografo (ancorché “amatoriale”). La necessità di andare a vedere le cose anche quando ci sono delle barriere è tipica dei bambini che sfuggono al controllo dei genitori, quindi quando sono con lui dovrei avere qualche remora in più. Ma sinceramente quegli sguardi e quelle espressioni di vita vera che ho voluto fermare in uno scatto sono quasi sempre condivisi dalle persone che ho fotografato, per un cenno, per un sorriso, per una richiesta esplicita. C’è poco di effettivamente rubato. Ma il tema è molto interessante e in tanti affrontano l’argomento.

Citto Maselli, un maestro del nostro cinema, nel suo pezzo oltrepassa i limiti della gentilezza definendo la foto che gli ho inviato un prodotto artistico. Io affronto con molta circospezione il territorio dell’arte e non ho nessuna intenzione di avventurarmi in zone che richiederebbero l’uso di lettere maiuscole. Ma certo dalle parole di molti amici sono arrivati paragoni del tutto immeritati, ma che – inutile negarlo – hanno nutrito il mio ego. Ciò comunque non mi ha convinto di essere un fotografo. Il nocciolo di questo progetto è mescolare (non agitare) insieme immagini e pensieri e vedere che sapore lascia in bocca questa combinazione.

* * *

Nel linguaggio della politica degli anni ’70 essere tacciati di “eclettismo” era sinonimo di stravaganza, di inaffidabilità, in qualche modo di pericolosità. Nel lessico del PCI (da interpretare con doppiezza rispetto al vocabolario della lingua italiana) eclettico era chi si dimostrava disordinato rispetto alla linea politica del Partito, quindi sospetto, mattoide (che si traduceva anche in parole più crude… soprattutto per chi viene da Imola: “la città dei matti”).

Difficile sintetizzare in un solo scatto il clima della vita nel PCI alla fine degli anni ’70, ma spesso mi viene in mente un aneddoto che spiega almeno in parte a cosa mi riferisco e a come era difficile essere giovani nel PCI: Marco Fumagalli nel 1980, alla prima direzione del partito a cui partecipò dopo la sua elezione a segretario nazionale dei giovani comunisti, arrivò alla riunione con una giacca a vento bianca. Giancarlo Pajetta, uno dei capi storici del partito lo guardò quasi con disprezzo e gli disse più o meno: “Non sapevo che il segretario della FGCI fosse un imbianchino!”.

I contorni dell’eclettismo, in quei tempi che a me non paiono poi così lontani, erano piuttosto larghi. Forse anche per questo non furono rare le occasioni in cui – visto che la politica è stata la mia principale attività fino al 1988 – mi è capitato di essere definito “eclettico” (in senso negativo) e presumo che ancora oggi, in particolare in certi ambienti della mia “piccola città”, quel marchio non sia del tutto cancellato.

Non nego che stare fuori dagli schemi (in realtà senza mai esagerare troppo, perché il mio dna è quello di essere comunque un militante del PCI) mi ha sempre molto divertito e spesso rappresentava una sfida: portare un po’ più in là le idee e i metodi di discussione all’interno della vecchia chiesa del comunismo italiano. Lo facevo (lo facevamo) con molta cautela, molto rispetto, molto timore e con una buona dose di auto controllo… sempre di un partito leninista si trattava…

In questo senso forse la stagione di maggiore creatività e apertura è stata l’esperienza nella FGCI guidata da Pietro Folena, dove convivevano e si confrontavano personalità politiche e culturali che hanno avuto (e in parte hanno ancora) ruoli di grande importanza nella vita politica, culturale ed economica italiana. Molti di quei protagonisti hanno scritto qui – Folena stesso, Nichi Vendola, Fabrizio Rondolino, Aurelio Mancuso, Rudi Ghedini, Paolo Fedeli, Claudia Castellucci, lo stesso Antonio Gioiellieri (che fu dirigente regionale della FGCI fino al 1982) – e sono loro molto grato (come a tutti gli altri, naturalmente). Mi preme sottolineare che quell’esperienza politica si intreccia con l’amicizia, i sentimenti di condivisione (concetto assai più caldo di quello meccanico utilizzato su Facebook con i link). Avere fatto insieme “battaglia politica” per decenni era considerato da tanti (se non da tutti) un valore – non una specie di marchio di infamia – è stato un tratto comune di generazioni, di esperienze umane, di correnti di pensiero che ci hanno fatto diventare uomini e donne.

Se, come spero, questo progetto continuerà a camminare anche dopo la mostra di Imola – sul web, nei social media, in diverse città – vorrei contribuire a riannodare un filo di rapporti umani: un obiettivo che la politica ormai non si pone più e non può sostituire le occasioni di incontro “eclettiche” con i suoi rituali – ancorché modernizzati – che hanno contribuito a devastare le relazioni tra le persone (soprattutto dall’inizio di questo secolo). In particolare nella sinistra.

Insomma questi Eclettismi hanno per me anche l’ambizione di ri/combinare elementi diversi. Provare di vedere che effetto fanno pensieri che vengono da gente tanto diversa (anche da me) e da persone che sono diventate sempre più diverse con il tempo.

Mi piacerebbe che questo “cosa” fosse in grado di generare un oggetto (non so bene come chiamarlo) capace di mettere in comunicazione soggetti che nulla hanno a che fare gli uni con gli altri, non foss’altro per il tempo di guardare una foto: in un libro, in uno spazio fisico, in uno spazio web. Insomma una delle sensazioni più gradevoli che ho avuto in queste settimane quando sceglievo una foto e pensavo a chi poterla inviare per farla “raccontare” è di avere provocato un incontro virtuale di persone distanti che hanno fatto parte di una community “a loro insaputa”.

* * *

Anagraficamente non sono la persona adatta a dire se il futuro sarà delle persone che riusciranno ad aggregare attorno alle proprie idee delle comunità reali e virtuali, ad essere catalizzatori di pensieri frutto di condivisioni più o meno profonde, a diventare riferimento di idee generate da una moderna forma di partecipazione, alla capacità di raccogliere fondi per progetti originati dall’incontro di soggetti diversi… Per chi è cresciuto alla scuola dei partiti di massa del secolo scorso è difficile avere la mente sgombra da quel bagaglio di esperienze e da quella cultura: andare oltre non è facile.

Per dirla un po’ strana, non sono la persona adatta a calpestare nuovi terreni, perché il futuro è entrato in me prima che accadesse già diverse volte. Sempre più spesso – visto che ho ancora la fortuna di frequentare persone molto più giovani di me – mi accorgo che la mia sintonia con questo tempo si va appannando con sempre maggiore frequenza.

Forse anche per questo i miei pensieri si sono concentrati sulle fotografie che sono frammenti di passato che possono essere reinterpretati se “mostrate” ad un occhio diverso da chi – in condizioni molto particolari – ha avuto la ventura di premere un pulsante e rubare quel frame di vita in un angolo di mondo.

Ecco. Da qualche tempo avevo il desiderio di fare qualcosa con le mie fotografie: poco più di 30 mila scatti, fatti in trent’anni, con periodi lunghi di inattività prima travolto dall’avvento del digitale e poi rinvigorito dalla possibilità di scattare sempre, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento con l’iPhone, che migliora sempre le proprie prestazioni e la qualità delle immagini che è in grado di realizzare. Una cosa che “mi impressiona”!

* * *

Giulia Ticozzi è stata per qualche tempo la photo editor de Il Post. E’ una ragazza sveglia, simpatica, intelligente, oltre che una fotografa sensibile, profonda e svolge questa attività che tanto ama con grande serietà e passione. Ai miei occhi lei è l’immagine della “sinistra naturale”. Moderna e leggera. Per età e per esperienza non si porta sulle spalle la pesantezza delle generazioni che hanno vissuto la politica come il solo spazio possibile della vita, ma affronta con una certa delicatezza la sua precarietà senza arrendersi. E’ stato con lei che ho parlato per la prima volta dell’idea di una mostra, di un catalogo, di una pubblicazione digitale e magari di un libro di carta. Il fatto che io mi vergogni un po’ a pensare che le foto che faccio possano piacere a qualcuno non mi ha mai autorizzato prima a pensare di gettare il cuore oltre l’ostacolo ed ha comunque sempre fatto prevalere un certo pudore.

E’ stata Giulia a parlarmi di “fotografia partecipativa”. Lei in questa fase della sua attività sta declinando questo concetto “social” anche nel rappresentare grandi gruppi di persone. Ma il fatto che lei mi abbia incoraggiato a procedere sull’idea di “Eclettismi”, di conservare attorno ad ogni foto una storia, un “back office”, di annotare su ogni immagine i motivi per cui inviavo proprio quella foto ad una determinata persona, a conservare le mail che ci siamo scambiati, le reazioni delle persone che hanno accettato e che un quarto d’ora dopo mi hanno fatto avere il loro pezzo e quelli che pur mostrandosi entusiasti alla fine non mi hanno inviato nulla…

Naturalmente non l’ho fatto: i miei già gravi sintomi di disposofobia evidentemente non sono ancora arrivati a causare conseguenze letali. In una notevole performance ad un TED a Reggio Emilia, Guido Guerzoni spiega così questa malattia: “è un sistema di patologie che hanno a che fare con il collezionismo e la bibliomania. Noi dobbiamo la sopravvivenza di corpi centrali dello scibile umano alla presenza di individui ossessionati, che in vita non hanno mai avuto alcun riconoscimento per la loro opera, ma che oggi identifichiamo come protagonisti di un processo trasmissivo decisivo. Il più importante bibliomane inglese del ‘700 è stato Sir Thomas Phillipps che costituì la più importante raccolta inglese di manoscritti e aspirò al possesso di “una copia di ogni libro stampato”. Quando la casa non fu più in grado di ospitare i suoi libri e altri esseri umani chiese alla moglie Elizabeth e alle figlie di trasferirsi da un’altra parte. Esse accettarono rapidamente”.

Ecco: la scoperta del digitale e una macchinetta acquistata su ePrice per convertire diapositive e rullini in file jpg, hanno liberato alcune decine di migliaia di negativi che stavano negli scatoloni che mi porto dietro ad ogni trasloco ed oggi tanti di loro hanno visto la forma fotografica per la prima volta: grazie ad un secondo click che li ha resi di nuovo visibili.

Ma quegli scatti privati, quei frammenti di ricordo, quelle intime punteggiature della vita come potevano trovare l’attenzione di qualcuno che non fosse il gruppo di persone che aveva vissuto con me quell’esperienza? Ecco: da qui l’dea di condividere la foto e di far raccontare che cosa quell’immagine evocava a persone diverse, a volte molto “stravaganti” rispetto a quell’immagine e alla mia stessa visione delle cose. Far partecipare alla foto. Questa era la chiave su cui ho cominciato ad accumulare pensieri non solo miei.

* * *

In questi anni digitali la tentazione è quella di citare una frase del dirigente del partito, emarginato e depresso de “La terrazza“: “Come si era felici quando eravate tutti imbecilli”. Quando i libri erano di carta, la mattina si andava in edicola a comprare il giornale, quando la televisione aveva i palinsesti con gli orari per i tg: il lunedì il film, il giovedì Santoro e il sabato sera “il varietà” (mamma mia che parole antiche!).

Il mio mondo di tardivo digitale è ormai un’enclave di sopravvissuti (l’idea di una mostra, ad esempio ha molto di nostalgico e spaventoso già nel nome) e così come la musica, il cinema, l’informazione, il modo di comprare le cose… la fotografia è ancora più profondamente mutata negli strumenti, nella tecnologia e nella diffusione.

Certo, i numeri fanno impressione:

nel 1850 per scattare la prima fotografia “istantanea” della storia occorrevano 10 minuti; se fino all’anno 2000 erano state scattate 85 miliardi di fotografie, oggi si è raggiunta quota 3,5 trilioni; il numero totale di foto su Facebook è 10.000 volte superiore al numero totale delle immagini custodite nella Biblioteca del Congresso americano che documentano la storia degli Stati Uniti fin dall’inizio dei tempi.

Non nego che ci fosse fascino negli odori e nei movimenti dei fotografi che avevano le camere oscure, con quelle luci a infrarossi e quegli inebrianti profumi degli acidi dentro le bacinelle di acqua, le mollette per appendere i negativi e le stampe appese ai fili che si intravedevano nel buio di quelle stanze. Ammetto che l’odore dei rullini della Kodak era quasi afrodisiaco. E il movimento meccanico di agganciare il rullino, delle chiusure a scatto, delle foto a vuoto per fare scorrere la pellicola era un rito che aveva a che fare con la preparazione e l’accensione della pipa: qualcosa di aristocratico (per citare i Matia Bazar)… Ma non “si stava meglio, quando si stava peggio!”

Io, anche se a volte sono stato tentato, non ho mai deciso di stampare da solo le foto, ma ammetto che la pazienza e la dedizione nel seguire tutto il ciclo della lavorazione aveva un notevole fascino, era un rapporto fisico con la fotografia che il digitale ha cancellato. Certo nessuno vieta di continuare a fare le cose in analogico, ma in realtà la semplicità del digitale mi ha ridato nuovi stimoli e ha risvegliato il gusto della ricerca. Ecco che cosa oggi mi convince a portare sulle spalle una borsa pesante (invece di limitarmi a tenere in tasca un comunque inseparabile iPhone) e a perdermi dietro a particolari molto spesso insignificanti: il senso di una ricerca. Di un’espressione di un viso, di un taglio di luce, di una combinazione di angoli, dell’incrocio di linee…

C’è qualcosa che ha a che fare con l’impegno sociale? C’è qualcosa di antropologico? C’e qualcosa di politico in questo?

Alla radice – ma forse è un alibi che mi creo artificialmente – penso di sì. Ho sempre sostenuto, anche in forma propagandistica che la politica era nelle cose, che se tu non ti occupavi di politica, la politica comunque si sarebbe occupata di te… Magari è un’illusione, ma negli occhi del mio vecchio yemenita io leggo la dignità, la storia, i sacrifici, la cocciutaggine di un popolo.

Chissà quando, il se non mi pare in discussione, si troverà l’algoritmo giusto per leggere le rughe dei volti? Chissà quando quelle pieghe della pelle saranno transcodificate in immagini, in fotografie, in parole. Certo all’inizio ci saranno molti errori come avviene oggi con il traduttore di Google, ma col tempo la tecnologia migliorerà e il selfie (questa orribile parola inserita dal 28 agosto del 2013 nell’Oxford Dictionaries Online) diventerà automaticamente un chip di identità.

Oggi possiamo solo navigare con lo sguardo in quei calanchi di pelle e per saper leggere le rughe di un vecchio serve solo un po’ di immaginazione e già così si possono imparare molte cose della nostra vita di oggi. Ecco, ancora, la lezione della storia come elemento imprescindibile per la conoscenza della nostra esistenza attuale. Ecco, ancora, implacabile, la vecchia politica che resta la mia malattia. Incurabile. Anche attraverso una macchina fotografica sento di essere “fedele a me stesso”, anche quando cerco di avventurarmi ad immortalare elementi che sfiorano il folklore di una sagra paesana, mi viene in mente la pila di stampe in bianco e nero dello studio in disarmo del vecchio Enrico Pasquali e quella sua semplice, coerente, leale, scelta partigiana.

1 Comment

Trackbacks/Pingbacks

- 80 racconti X le prime 80 foto | Eclettismi - […] Giulia Ticozzi Fotografa A Il Post nel 2011. Ho già detto tutto di lei. Qui […]

- Artemagazine - […] La citazione. «Las Vegas era là. In mezzo al nulla. Come un miraggio. Ricordo esattamente il momento in cui…

Forse il documento più intimo e intenso che tu abbia mai scritto.